活動記録Report

平成28年度 第4回ひがた探検隊

前日の天気予報では「午後から雨」と残念なお知らせが流れていたのですが、ひがた探検隊の日頃の行いのおかげか、途中で雨に降られることもなく無事に完遂できました。

今回も木更津金田の浜活性化協議会の大森氏にお世話になり、金田見立海岸潮干狩場にて『海苔すき』体験を実施。また、この日は木更津金田の浜活性化協議会の実形会長が『海苔すき』のお手本を披露してくれました。

白い桶に細かく刻まれた生海苔が入っているので、それを長方形の升ですくい、四角い枠を乗せた簀の上に流し込み、海苔を板状にします。升をしっかりと水平に保った状態で、均一のスピードで簾に流し込めるかがポイントとなります。

当然ですが作業はかなり難しく、ひとり3回ほどチャレンジしましたが、均一の薄さに仕上げるのは至難の業。なかなか均一にならないので、ついつい薄い場所に注ぎ足してしまったり、最初から全体的にぶ厚い海苔になってしまったり……、でも子どもたちは真剣に取り組みながら、最後まで楽しんでいました。

形ができたら干す前に、余分な水分を絞ります。できる限り水分を切っておいたほうが早く乾燥するので、全体重をかけて絞り出します。

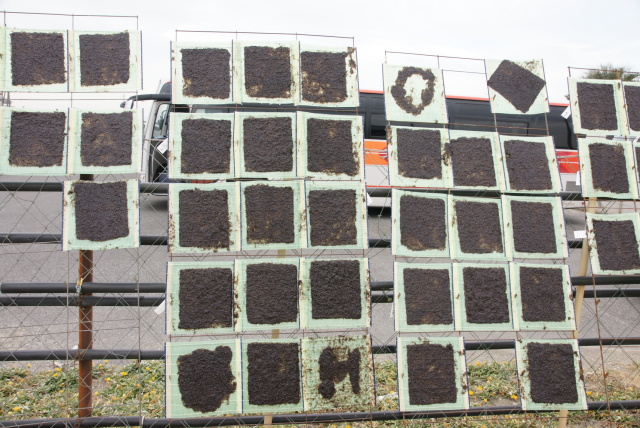

海苔の付いた簀を枠にかけ、天日干しで乾燥したら出来あがりです。

ひとり3枚が基本でしたが、海苔も時間も余分があったため

実形会長より「じゃぁ、次は好きな形で作ってみて良いよ〜」と解禁令が!?

自由な形で作って良いと言われた途端、もちろん子どもたちはヒートアップ!!

ハート形、手形、イニシャル文字、丸型……子どもたちの発想力に脱帽です。

続いて『海苔摘み』の体験。さっきの「海苔すき」に使っていた海苔の液体は、この網から摘んだ海苔を細かく刻んで水に入れていたものです。

※『海苔摘み』は通常なら海の中で行う作業との事ですが、今回は前日に網を回収しておいて頂き、陸で体験できるようにセッティングしてくれています。

まずは、ひとつかみ摘んで食べてみました……すると「海の味!!」「固〜い!!」「昆布みたい!!」と、いろんな感想が飛び交っていました。そして、いよいよ「摘み取りタイム」。大森氏の『開始!!』の合図に合わせ、子どもたちが一気に摘み取りました。

お昼ご飯まで少し時間が余ったので、芝生の上で「しりとりリレー」と、約80名で「巨大ハンカチ落とし」をして楽しみました。特にハンカチ落としは円が大きいので1週走るのも大変ですが、さらに班ごとに逃げるルールだったので、常に20人くらいが走り回っていました。

昼食はホテル割烹いづみにて、昔から漁師が食べている「鉄砲巻」と摘みたての海苔を入れた「海苔汁」。

最初に大森氏より鉄砲巻の作り方を説明して頂き、みんな見様見真似で作ってみました。シンプルだけど美味しくてとまらない鉄砲巻……なんと11本も食べた隊員もいました。

お昼の後は共立女子大学のボランティアリーダーさんたちが、これまでの全4回のひがた探検の振り返りを大きな紙芝居で披露してくれました。どうして海と山へ行ったのか? 水はどこからきて、どこへ行くのか? 動植物たちの関係は? いろいろなことを思い出させてくれました。

青少年委員も『海苔すき』と『海苔摘み』に挑戦してみましたが「均一に薄く」というのは本当に難しかったです。

さて、昨年の4月に抽選会を行い、結成された平成28年度ひがた探検隊ですが

気が付けば早いもので、年4回の探検カリキュラムも今回が最後となりました。

子どもたち同士もすっかり仲良くなれてきただけに

ちょっぴり淋しい気もしてしまいますが、ひがた探検隊での経験を活かして

新たなステージで活躍してくれることを信じています。