活動記録Report

平成29年度 第1回ひがた探検隊

1年に4回の自然とのふれあい体験活動を行う「ひがた探検隊」が本年度もスタートしました。

大型観光バス2台を貸し切り、総勢約100名ほどの団体行動となります。

探検当日、昨年度は雨模様で初回を迎えましたが、今年は天候にも恵まれてました。

今回も大学生と中高生のお兄さんお姉さんが、楽しくて・頼もしいボランティアとして参加していて、一緒に子どもたちを引率してくれます。

今回の探検は「ひがた」での自然観察。

バスを降り【木更津金田の浜活性化協議会】の大森さんと、【ひがた博士のお弟子さん】と言われるアベさんと合流。大森さん曰く「アベさんは自分よりもひがたの生き物に詳しい」との事です。

駐車場から約10分ほど歩くとひがたへと続く入口に到着しますが、通常は入れないエリアなので金網が閉まっています。実はこのエリアは、生態系の調査などに使われる特別な場所で、普段は一般的公開されておらず、潮干狩りなどもできない場所。地元の大森さんの働きかけによって毎年特別に入らせてもらっています。

金網を開き中に入り、今度は緑の生い茂った細い道を1列になって、さらに10分ほど歩くと、やっと「ひがた」に到着しました。

子どもたちは初体験の未知なる「ひがた」にやや興奮気味です。

スタート地点は満潮時であれば、もちろん波打ち際なのですが、今は引き潮なので見渡す限り広大な「ひがた」。奥行きは1km以上もあるので、海水なんてまったく見えません。

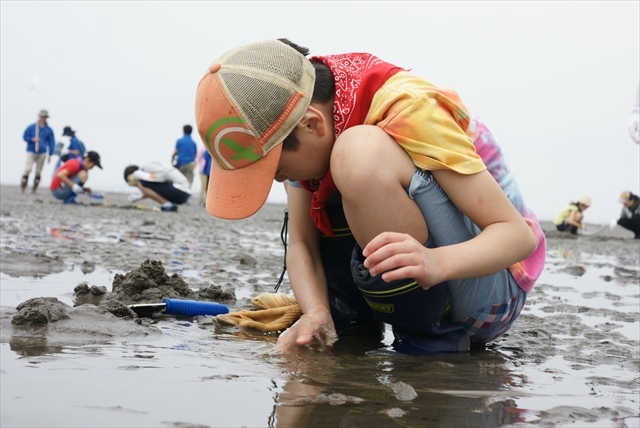

さぁ、みんな軍手をして、スコップや熊手、バケツを持って探検開始!!

班ごとに分かれて、沖の方や、草むら、大きな水たまりなどを真剣に探索します。

【盤洲干潟(ばんずひがた)】

千葉県木更津市の小櫃川河口から東京湾に広がる、最大で1400haに及ぶ広大な干潟。日本の重要湿地500指定地に含まれる。東京湾最大の干潟のひとつ。

ひがたの所々に小さな丸い球が集まって落ちているのを子どもが発見!

すかさず大森さんが「これがカニの砂団子だよ〜」と教えてくれました。

【カニの砂団子】

コメツキガニは潮が引いているときにフォークのようなはさみで砂をすくい、砂についているに栄養分をこしとって食べるそうです。そして、食べ終わった砂を団子のように丸めて、次から次へと砂の上に置いていくので、写真のような砂団子のかたまりが見つけれらます。

ひがたの観察を終えたら、カニやハゼなど捕まえた生物は、すべて逃がします。

そしてバスへと戻る途中で不思議な生態「チゴガニのウェービング」を観察しました。

地面に無数の穴が開いている場所で、1分ほど静かに待機していると……

穴から白くて小さなチゴガニが頭を出し、両手のハサミで「カチカチ」と音を鳴らし

1匹が鳴らし始めると周囲のチゴガニも鳴らし始め

最後は一帯で「カチカチ」音のウェービング状態になります。

実はこのウェービングは「求愛」とか「縄張り主張」ではないか?と言われていますが、はっきりしとした理由は今でも分かっていないそうです。

バスで駐車場まで移動して、班ごとにお昼ご飯を食べ、その後のレクリエーションタイムでは、班ごとに手をつなぎ、リーダーの「丸」「三角」「四角」「星」という声に合わせてその形を作っていくゲーム。〇や□は簡単ですが、☆が難しい!! さらに2つの班を合体させ、大人数でも形作りに挑戦!!

続いて手をつないだままの状態で、紐で作った輪っかをくぐっていくゲーム。風で輪っかがなびくので、みんな体をクネクネさせながら輪をくぐります。しかも、それを「〇〇小学校の〇〇です」と、自己紹介をしながらくぐらなければならいので、さらに難易度アップ。青少年委員が体をクネクネさせている姿を見て子どもたちは大爆笑していました。

最後は地面に300枚もの平仮名カードをバラ撒き、班ごとに分かれてダッシュで1枚ずつ拾って戻り「海に関する単語」を作るゲームを楽しみました。

今回は、和かな日差しと過ごしやすい気温で、絶好のひがた探検日和でした。

また、靴擦れしたり、バス酔いしてしまう子どももおらず、順調に探検を終えられました。

次回の探検も思い切り楽しみたいと思います。